日本の大手家電メーカー製ラジカセとはひと味ちがうデザインテイストのラジカセです。それもそのはず、設計製造を行ったのは日本マランツ社。マランツといえば往年の高級オーディオブランドです。それゆえに「マランツのラジカセ」と表現されることもあるようですが、果たして?

目次

マランツのラジカセ誕生の経緯

源流は無線機器メーカー

マランツのラジカセ誕生の経緯をたどると、戦後に創業したスタンダード無線工業株式会社という日本のメーカーに行きつきます。スタンダード社はラジオや通信機といった無線機器の設計製造を行っていたメーカーで、高い技術力が米国でも評価されていました。

一方のマランツ社は1953年に米国でソウル・バーナード・マランツが起こしたブランド。真空管の時代から高級アンプで名を馳せますが、高性能な製品開発にこだわるあまり経営に行き詰ります。

日本マランツの誕生

そこに手を差し伸べたのが米国のスーパースコープ社。社名にもなっているスーパースコープとは、同社が開発したワイドスクリーン映画の方式のことです。スーパースコープ社の支援によってマランツは危機を脱しますが、規模の限られた高級オーディオ市場から拡大成長路線に舵を切ることになり、低価格な製品を求めて白羽の矢を立てたのが日本のスタンダード社でした。

1968年にスタンダード社はスーパースコープ社と業務提携し、マランツブランド製品の設計生産と、日本国内での販売を担うこととなったのです。そして1975年にはスタンダード社は日本マランツに商号変更。こうして日本発のマランツ製品が登場していくことになったのです。

CRS-4000とは

マランツではなくスーパースコープ

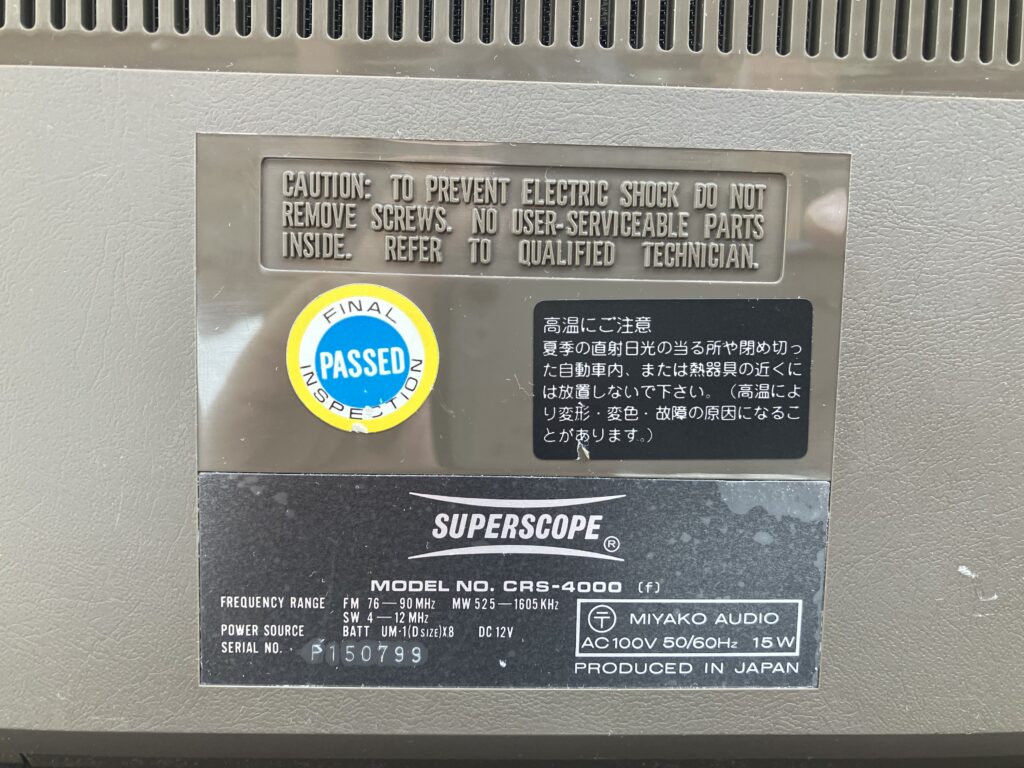

設計・製造は日本マランツの100%子会社としてスタートした宮古オーディオが担当しました。写真を見るとわかるように、あくまで「SUPERSCOPE」ブランドのラジカセであって、「marantz」の表記はどこにも見当たりません。

これは想像ですが、「marantz」ブランドを冠するのは単品コンポやセットステレオなどのオーディオ機器、ラジカセのようないわゆるゼネラルオーディオ製品には「SUPERSCOPE」を使うというブランディング戦略があったのではないかと思います。

ですので、このラジカセをマランツ製と呼ぶのはメーカーの本意ではないんだろうと思います。

塊感のあるフォルム

他社製品と際立ってちがうのは、比較的背が低くて奥行き(厚み)があるというそのフォルムです。

上から見るとわかりますが、中央にかけて厚みが増す形になっています。その結果、左右のスピーカーがやや外側を向くレイアウトになるので、スピーカーの間隔が狭く音場が広がりにくいラジカセにあって、後述のマトリックス機能とあいまってステレオ感をアップさせる工夫になっています。

同軸配置の2ウェイスピーカー

2ウェイスピーカーのツイーターをウーハーの中心部に配置した同軸レイアウトとなっています。高さを抑えることができたのはこのレイアウトによります。

他社製品ではツイーターがウーハーの斜め上に配置されるレイアウトが一般的でしたので、デザイン面での差別化にもなっています。

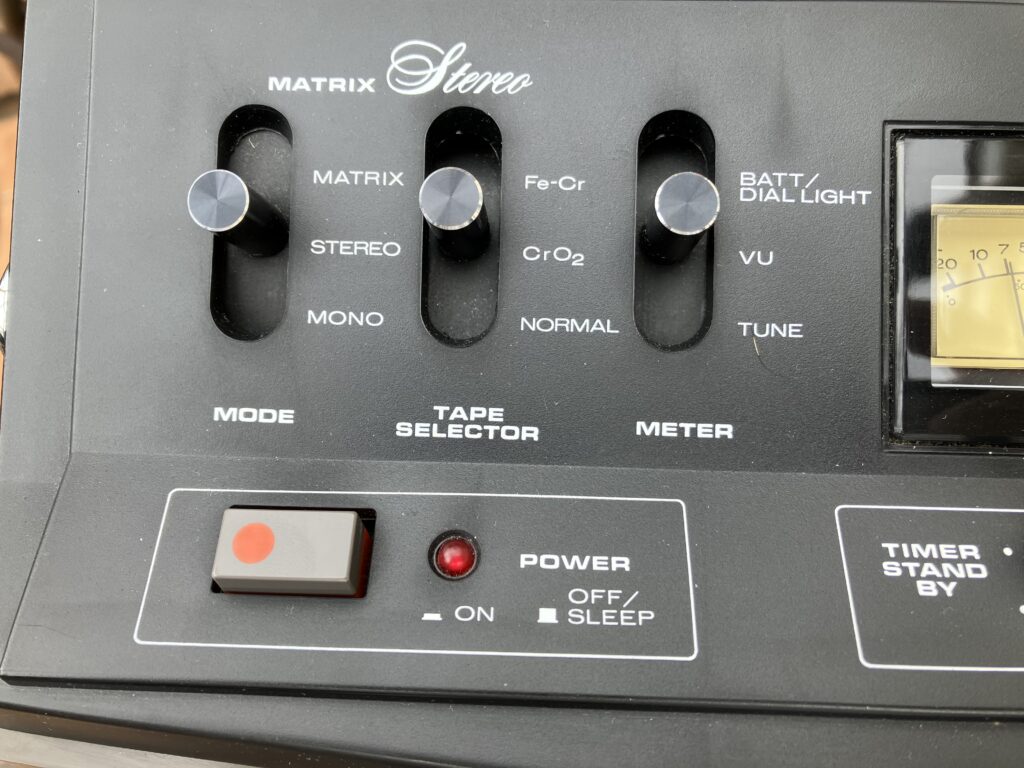

マトリックス方式ステレオ

左右のスピーカーに、逆相にした反対チャンネルの信号を付加することにより疑似的に音場が拡大したように聴こえるマトリックス機能を搭載しています。

テープセレクターはノーマル、クローム、フェリクロームの3ポジション。

プッシュ式入力セレクター

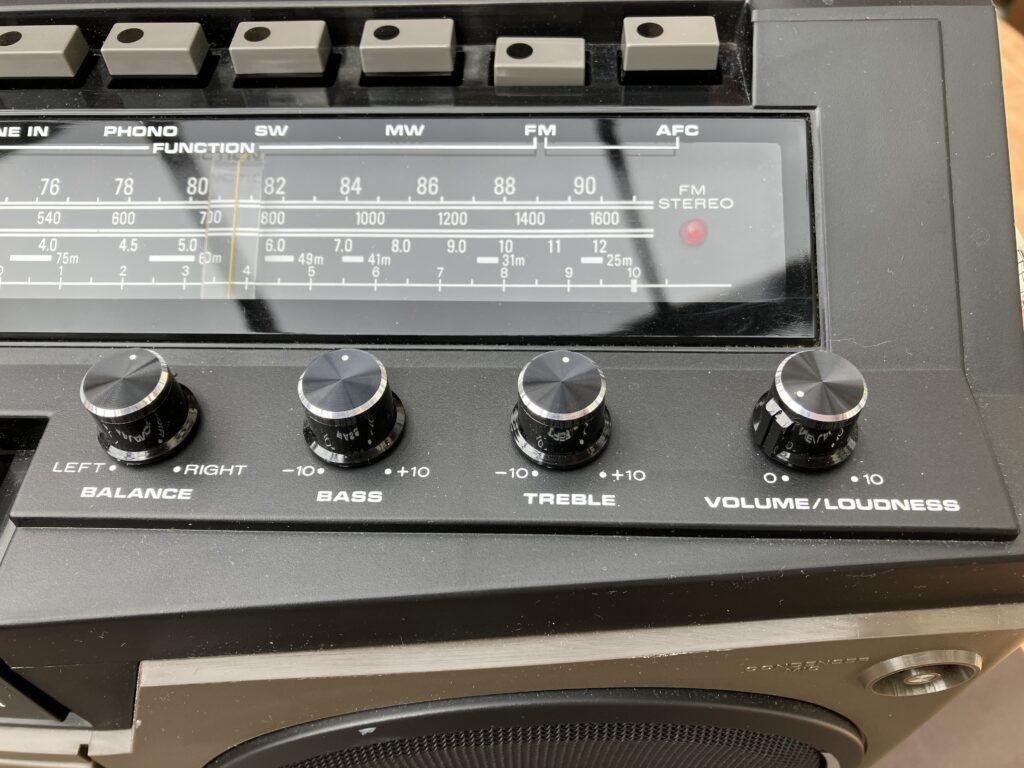

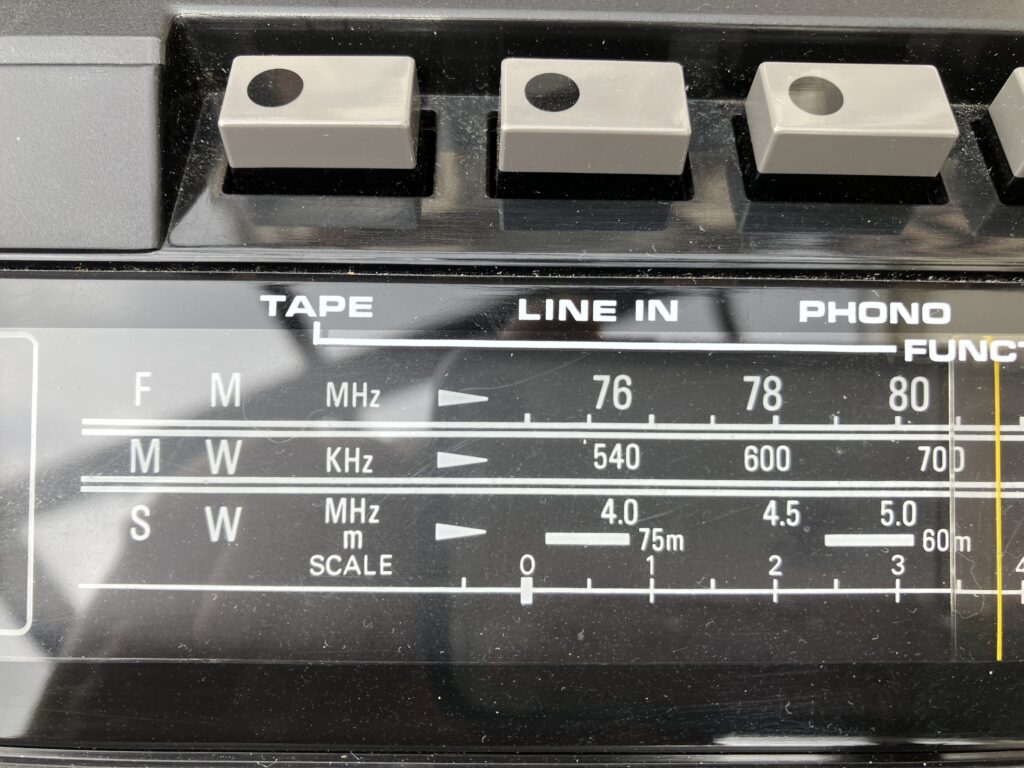

プッシュ式の入力セレクター兼ラジオのバンド切替スイッチが特徴的です。操作感が心地よく、見た目的にも高級感を感じます。他社製品ではスライドスイッチかロータリースイッチが一般的です。

アナログレコードプレーヤーの接続が可能なフォノポジション付き。ラジオは短波も受信できる3バンド構成となっています。

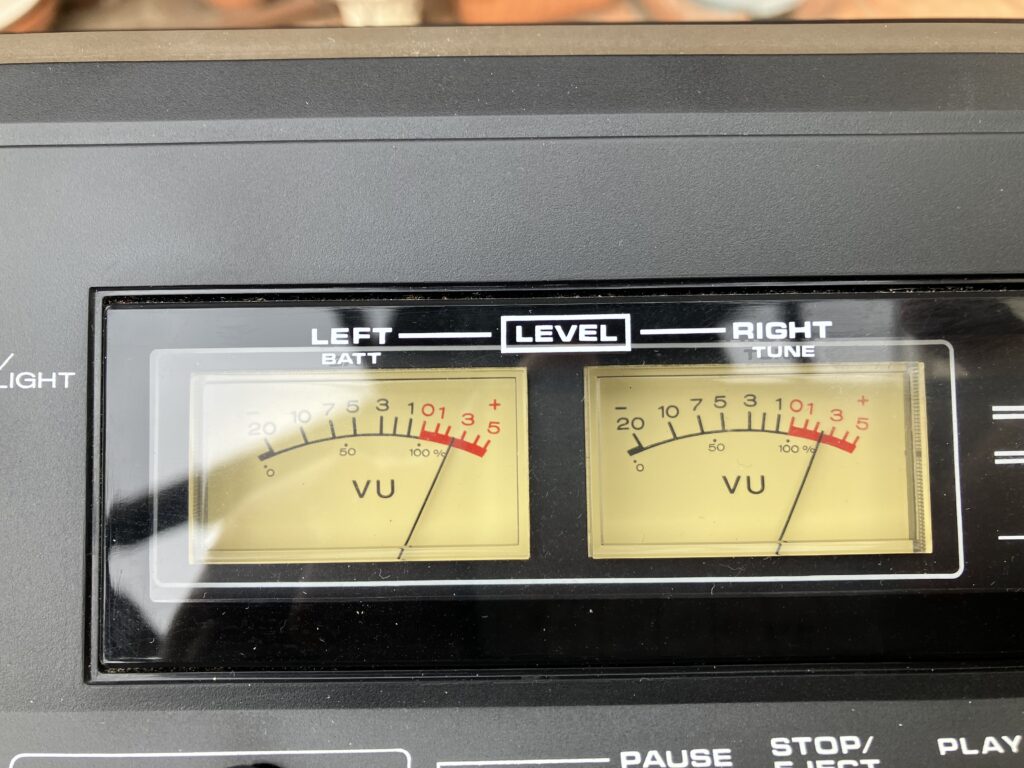

大型のレベルメーター

左右独立式の大型レベルメーター。クリーム色の背景色がカセットデッキを彷彿とさせます。

パワースイッチに秘密が

本機の隠れた美点と言えるのがパワースイッチ。LEDインジケーターが付いているため消し忘れがありません。

また、ラジカセには大変珍しいことですが、スイッチのオンオフに伴うポップノイズが発生しません。巧みな回路設計が窺われます。

ドルビーNRは搭載していません。また、録音レベル設定はオートのみで、マニュアルモードはありません。このあたりは80年代ラジカセと比べて物足りないところです。

マランツ三兄弟

兄弟機に、ダブルデッキ搭載の4800、録音同時モニターが可能な3ヘッドでドルビーNR搭載の高級機5000がありました。本体色はCRS-4000のみがカーキ色で、上級機は黒でした。高級感では黒が勝りますが、カーキ色はラジカセとしては珍しいので個人的には好みです。

データ

- モデル名:CRS-4000

- 発売:1978年(昭和53年)

- 定価:64,800円

- サイズ:W481 x H248 x D150 (mm)

- 重量:7.4kg

カタログより

管理人のつぶやき

写真の実機はオークションで入手したものですが、片チャンネルのスピーカーからは蚊の鳴くような音しか出ませんでした。おそらく鳴っているのはツィーターのみで、ウーハーへの配線が断線しているのだろうと想像して分解修理を試みたのですが、途中までやったもののうまく分解する自信がなかったので業者に修理を依頼することにしました。

診断の結果、ウーハーへの配線の断線ではなく、スピーカーそのものの不良であることがわかりました。どうもコーン紙が固着して動かなくなってしまったようです。

そこで業者にてサイズのあう他社製スピーカーを入手、交換してもらって戻ってきました。

ちゃんと鳴るようにはなったものの、どうも音が気に入りません。低音が痩せた固い音。ネット上の評判では非常に音の良いラジカセのはずなのですが…

そこで一念発起し、オークションでジャンクの同型機を入手してスピーカーを移植することにしました。一回目は断念した分解もなんとかなり、めでたくスピーカー交換に成功。

音はもう全然変わりました。見違えるように、いや、聴き違えるほどに素晴らしい音に豹変。これが本来のサウンドなんだな、と納得しました。

ちなみに入っていたのはS社製のスピーカー。おそらくたまたまCRS-4000とは相性が悪かっただけで、本来のセットに入った状態ではバランスの良い音を出してくれるのだと思います。