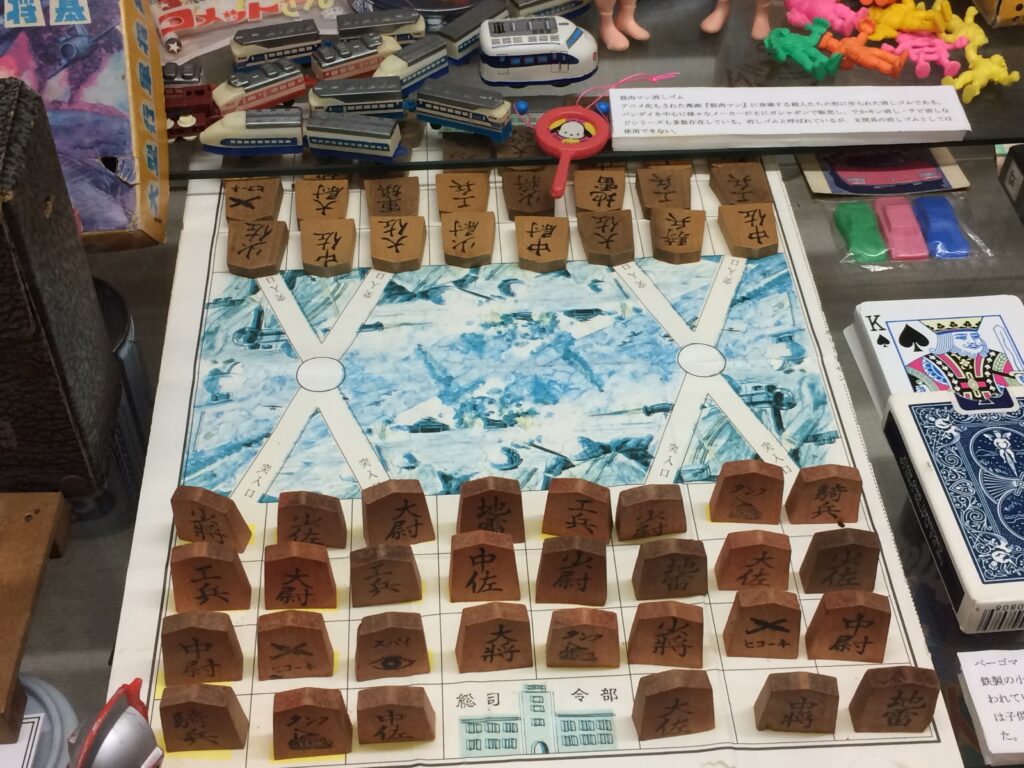

「軍事将棋」「行軍将棋」などとも呼ばれるボードゲームです。明治時代に登場したという説が有力です。欧米や中国にも類似のゲームがあるようですね。

軍人将棋とは

将棋というよりはチェスに近い感じです。欧米では「Stratego(ストラテゴ)」というよく似たボードゲームがあるそうです。ではどんなゲームなのか見ていきましょう。

駒数

スタート時の持ち駒はそれぞれ「大将・中将・少々・大佐・中佐・少佐・大尉・中尉・少尉・騎兵・スパイ・軍旗・地雷・工兵・タンク・ヒコーキ」の16種類。

持ち駒の数と盤にはいくつかのバリエーションがあります。持ち駒は全23枚・全25枚・全31枚などがあります。

一般的な将棋は8種20枚なので、いかに駒の種類が豊富なのかおわかりいただけると思います。

審判役がいないとできません

通常の将棋では駒を重ねた側が相手駒を取れますが、軍人将棋では駒の強弱によって判定し、強い方が残ります。

このゲームがユニークなのは、普通の将棋と違って駒を裏返しにして遊ぶこと。画像では表面が見えるようにしていますが、実際には裏返しにして遊びます。

裏返しなのでプレーヤーは相手の駒が何なのかわかりません。そこで、駒が対決した時の勝敗判定はプレイヤー以外の第三者である審判が下すことになります。

遊び方

ゲームの目的は相手の総司令部を占領するか、全滅させることです。

普通の将棋と同様、駒によって動き方が違います。面白いのは動かせない駒があること。地雷と軍旗です。地雷が動かせないのはわかりますが、軍旗はよく分からない駒です。軍旗はそのすぐ後ろに置かれた味方の駒と同じ強さになります。後ろが大将なら大将並み、少尉なら少尉並み、ということですね。なので軍旗を最後列に配置すると単なる捨て駒になってしまいます。

駒動きはこんな感じです。

- 将官、左官、尉官、スパイ:前後左右にひとマス

- タンク、騎兵:前後左右のひとマス、または前に2マス

- 飛行機:左右ひとマス、または前後何マスでも

- 工兵:前後左右に何マスでも ただし他の駒を飛び越えることはできない

- 軍旗、地雷:動かせない

飛び道具の飛行機がなかなかの脅威でした。将棋でいうと飛車か角という感じでしょうか。運が悪いといきなり大将を失ったりすることも。地雷と軍旗は動かせないので配置に頭を使います。経験がものを言います。

動かし方で相手の駒が何なのかだいたい分かってしまうので、特に弱いコマはバレないように慎重に動かします。ここぞ、という時まで生き残っていてもらう必要がありますから。特にいちばん弱いスパイは大将の刺客という特命を担うだけに大事にしましょう。

駒の対決が発生すると、審判役は勝敗判定表を参照して勝負を決定します。審判慣れしてくると判定表を見なくても判定できるようになったものでした。

ファミコンソフトにもなった

審判役が必要なことからコンピューターとの相性がよく、1989年にファミリーコンピュータ用のソフトとなって登場しました。ソフエル社が発売した『帰ってきた!軍人将棋なんやそれ!?』というタイトルです。残念ながら世の評価は「クソゲー」だったようです…

管理人のつぶやき

3人いないと出来ないところがネックですが、なかなか面白いゲームでした。

駒のつくりが安っぽいところがかえって味わいがありますね。印刷がズレていたりとかもいいです。

お互いに最後に残った駒が同じ強さ(少将同士など)だと相打ちになります。つまり、両者全滅の痛み分けというパターンがあり得ること。「戦争に勝者なし」とまとめてみますか。