1970年代から盛り上がったラジカセ市場。家電メーカーが主なプレイヤーでしたが、オーディオメーカーにも参入するところが現れました。その代表選手がパイオニアでした。

目次

パイオニア SK-70とは

オーディオ屋がつくったラジカセ

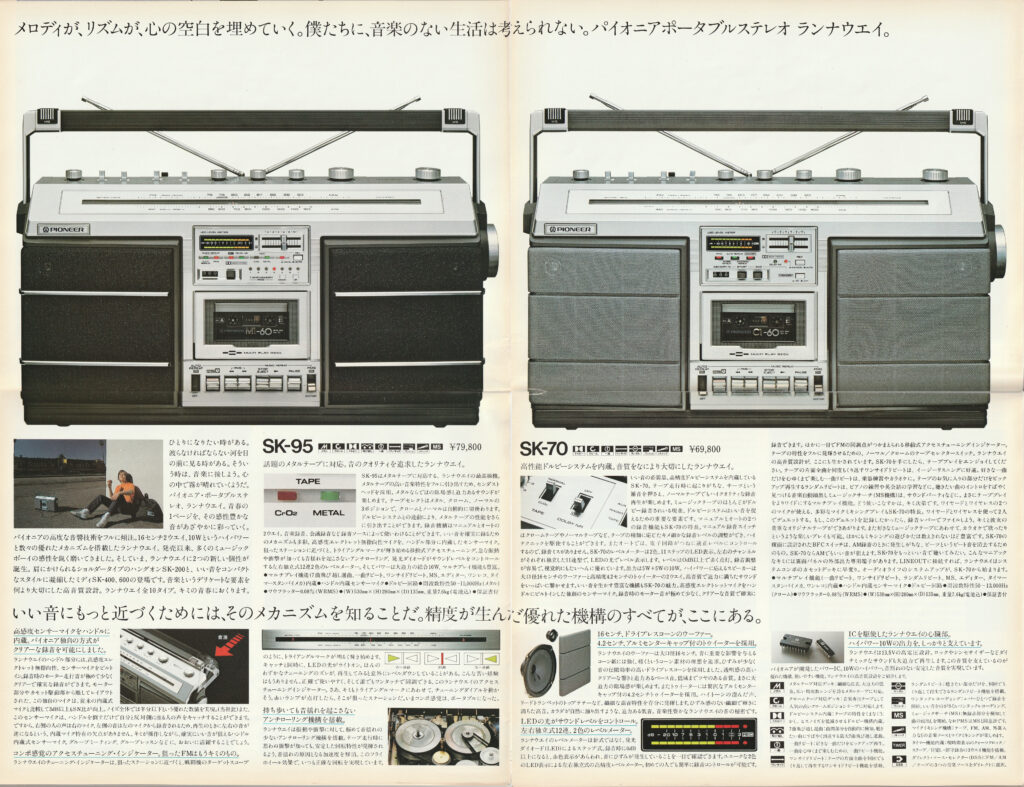

SK-70はオーディオ専業メーカーのパイオニアがランナウェイシリーズの上級機種として1980年に発売した製品です。

オーディオの名門された「サントリパイ御三家」のうち、唯一ラジカセに参入したのがパイオニアでした。サンスイとトリオ(のちのケンウッド)からはラジカセは出てきませんでした。

三社のうち最も企業としての規模が大きかったパイオニアゆえに、競合ひしめくラジカセ市場でも勝算ありと睨んだのでしょう。

パイオニア初のラジカセは1976年に発売されたRKシリーズで、モノラルでした。

中でも最上位モデルのRK-888はオーディオコンポライクなアルミシルバーのトップパネルと操作系に高級感があり、ヘッドホン端子もモノラルならがミニジャックではなく標準サイズのものを装備していました。

コマーシャルにはアメリカで有名だったディスクジョッキーのウルフマン・ジャックをフィーチャーするなど、マーケティングにも並々ならぬ力を注いでいました。

ひと味違うデザイン

このモデルはパイオニアのステレオラジカセとしては第二世代にあたります。第一世代は1970年代後半に発売されたSKひと桁シリーズでした。

このひと桁シリーズはデザインにあまり特色というかパイオニアらしさがなく平凡なもの。ロゴバッジを他社のものに交換しても気づかれなかったでしょう。

本機を含むSKふた桁シリーズは一転して個性的なデザインとなりました。

特にスピーカーグリルはラジカセには珍しい布張りです。

プラスチックかメタルメッシュのグリルが主流ななかで、落ち着いたシックな印象です。

ただし、雑に扱うと布がほつれたり破れたりするところがネックでした。

ラジカセは元来が持ち運んで使うもの。取り扱いに注意が必要な布製グリルは、ラジカセにはあまり向いていません。

単品コンポのスピーカーのようにグリルが着脱可能でした。これもラジカセとしては珍しいですね。

もしかしたらグリルが痛んだ際に補修しやすいように、という配慮からだったのかもしれません。

スピーカーユニットは16cmウーハーに4.2cmツィーターの2ウェイ。

LEDメーターが80年代らしい

レベルメーターはアナログではなくLEDです。70年代のラジカセではLEDが使われていたとしても電源や機能がオンになっていることを知らせる単球のインジケーターとしてでした。

80年代になると多くのLEDを連ねてレベルメーターとする製品が徐々に増えていきました。

ドルビー・ノイズリダクションシステムを搭載

テープのヒスノイズを抑えるドルビーNR付きです。従来はカセットデッキにしか搭載されていませんでしたが、70年代後期から上級モデルに採用されるようになりました。

録音レベルは自動調整のほかマニュアル設定も可能でした。自動レベル調整は便利ではありますが、音楽のダイナミックレンジを圧縮してしまう作用があるため高音質録音には好ましくありません。

こうしてラジカセのデッキ部は単品コンポのカセットデッキの機能と性能に迫っていったのでした。

ラジカセらしい便利機能としては、頭出しのPMSが付いています。複数のリピードモードがあるようですが、操作方法は取扱説明書を読まないとわかりませんね。

マイクはハンドルにビルトイン

内蔵マイクは、一般的には本体フロントパネルの上側についているものですが、本機の場合にはキャリングハンドルにビルトインされていました。

メリットはふたつあって、ひとつはカセットメカの動作ノイズを拾いにくいこと。

もうひとつは、音源が本体の背面側にあったとしても、ハンドルを後ろ側に倒すことで本体をひっくり返すことなく音を拾うことができたこと。

おまけとして、フロントパネルのデザインをスッキリさせることができました。

光が導くベストチューニング

あと面白いのがチューナーの同調インジケーターです。普通は信号レベルを表示するメーターがついていますが、本機にはそれがありません。

写真ではわかりませんが、チューニングインジケーターが3点のLEDになっており、同調がずれていると左右それぞれの三角形のLEDがひかってどちら側にずれているのかを教えてくれます。

その光に導かれてダイヤルを回し、ぴったり同調されると真ん中のLEDが光る、という仕掛けになっていました。使っていて楽しい機能です。

データ

- モデル名:SK-70

- 発売:1980年(昭和55年)

- 定価:69,800円

- サイズ:W 530mm x H 280mm x D 135mm

- 重量:7.6kg(電池含む)

カタログより

管理人のつぶやき

写真の実機はオークションで入手したものです。

40年も昔の機械ですからとても本来の性能が出ているとは思えませんが、それでも基本動作は問題ありませんでした。

音はラジカセにありがちなパリパリした薄っぺらいものではなく、深みのある柔らかなサウンド。ロックを聴くにはやや物足りないかもしれませんが、聴き疲れのしない上品なものでした。