BCLラジオの人気はソニーのスカイセンサーとナショナルのクーガにほぼ2分されていましたが、他メーカーからも実力機が目白押しでした。サンヨーのパルサーも2万円を切る価格ながら充実した機能を備えた実力機のひとつと言えましょう。

目次

サンヨー RP8700とは

家電メーカー大手の一角だった三洋電機

パルサーを製造販売していた三洋電機は、かつて総合家電メーカー大手の一角として白物家電からオーディオビジュアル製品まで幅広く事業展開していました。創業者の井植歳男は「経営の神様」松下幸之助の義弟です。

総合家電大手のなかにあっては、松下(ナショナル)や東芝、日立に比べると格下イメージがありましたが、製品開発力では引けを取らない実力を持っていました。

このパルサーや、ラジカセの「レック」シリーズ、のちに大ヒットする「おしゃれなテレコU4シリーズ」など若者向けジャンルでも魅力ある製品を輩出していました。

サンヨーの本格的BCLラジオ

ソニーのスカイセンサー5800がブームに火をつけたBCLは、それまでの「単なる短波放送が受信可能なラジオ」ではない、BCL向けに特化した機能や性能を持っているラジオの開発を促し、家電メーカー各社がしのぎを削って優秀なラジオを市場に投入しました。

サンヨーは、BCLブーム初期においては2アンプ・2スピーカー搭載で音の良さが売りの『DJ5000(RP7600)』やトランシーバーを搭載した『ラシーバ(RP7700)』など、BCLラジオとしては物足りない3バンドラジオをラインアップしていましたが、スカイセンサー5800に刺激を受けて本格的BCLラジオとして開発したのが本機、『パルサー(RP8700)』なのです。

BCL機能その1:短波4バンド設計

短波帯は1.6MHzから30MHzという非常に幅広い帯域を持っています。そのため、フルカバーするには複数のバンドに分割する必要があり、部品を多く使うことからコスト高につながります。そこで、BCLブーム以前のラジオでは受信周波数を3.9MHz~12MHzという、短波では「一番美味しい(主要な放送局が密集している)」と言われる帯域に絞ることで1バンドのみで済ませていました。

さらに、株式市況や競馬の実況中継を放送している日本短波放送を受信するにはそれで十分だったことも背景です。

しかし、世界中の様々な放送局を受信しようとすると1バンドでは全く不足します。

いっぽうで、放送に使える周波数は国際電気通信条約によって定められており、好き勝手な周波数は使えないことになっています。逆に言えば、定められた周波数帯さえ受信できれば、1.6MHzから30MHzをフルカバーする必要はない、とも言えます。

そこに目を付けたのがパルサーの開発陣で、放送用ではない帯域はカットしたバンド設計により、一部の放送帯をのぞく「ほぼフルカバー」を短波4バンドで実現しました。不要な帯域をカットしたメリットとして、ダイヤル幅を広くとることができたため、チューニングのしやすさが格別でした。

BCL機能その2:メカニカルファインチューニング

ダイヤル幅を広くとった同調のしやすさをさらに活かしたのが「メカニカルファインチューニング」。これは、ダイヤルの回転による同調フィルムの送りスピードを2段階に切り替えられるようにしたもので、スカイセンサー5800に搭載されてその便利さが知れ渡っていました。

ちなみに、電気的な方式によるファインチューニングもあり、ナショナルのクーガ115などはその方式を採用していました。

BCL機能その3:RFゲインボリューム

海外短波放送は、近隣の国から大出力で送信されるものから地球の裏側から何度も電離層に反射しながらようやく日本に届く微弱なものまで電波の強度に大きな幅があります。

BCLラジオは高感度設計になっていますし、さらに外部アンテナを接続することもありますから、強い電波を受信すると回路が電気的に飽和してしまうことがあります。

それを避けるため、感度を調節できる連続可変式のボリュームが装備されており、受信状態にあわせて最適な感度に調節ができるようになっています。

BCL機能その4:選択度切り替えスイッチ

BCLラジオで感度とならんで重要な性能は「選択度」です。隣接する周波数の放送局との混信を排除するためには、高い選択度が求められます。しかし、選択度を高くするほど音声の帯域が狭くなるため、音質が「硬くなる」「聞きづらくなる」というデメリットが発生します。

そこで、受信状態にあわせて選択度を切り替えることができると大変便利です。普段はワイドモードで良好な音質でリスニングし、混信が気になる時にナローに切り替える、というわけです。

通信型受信機では一般的ですが、BCLラジオでもこの機能を持っているものは多くありません。スカイセンサーでは5800はおろか、名機の5900でさえ選択度は固定でした。

クーガでは2200と、それより高価なクーガ118にのみついていた贅沢な機能です。

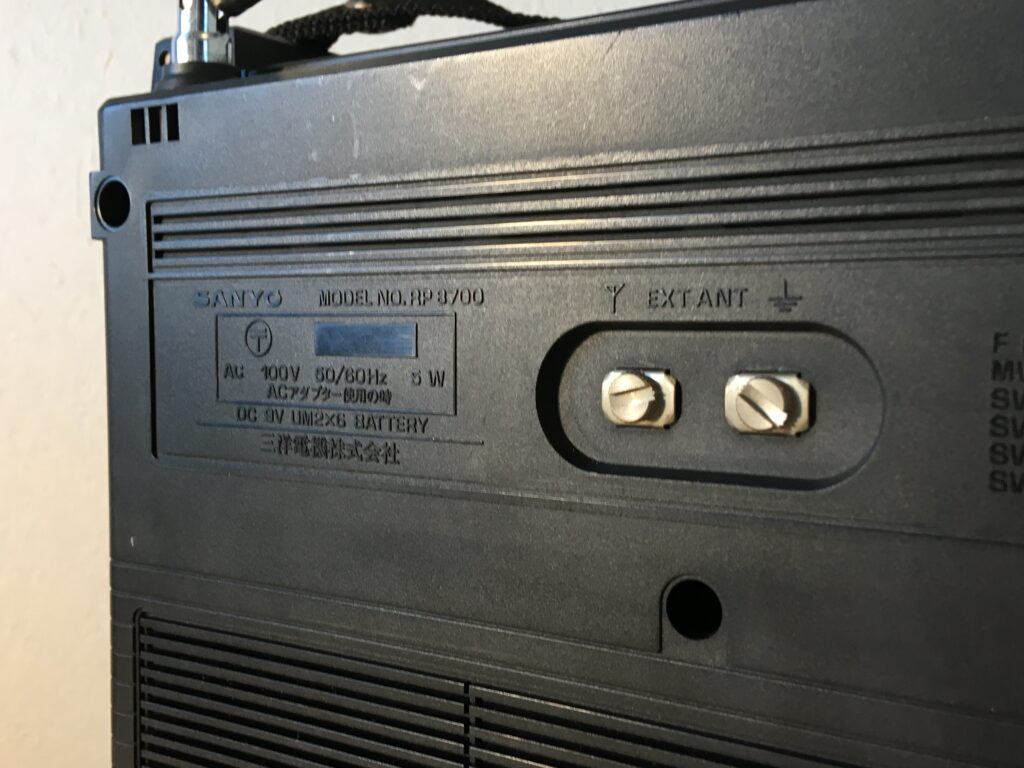

BCL機能その5:外部アンテナ端子

BCLラジオではお約束の機能なので珍しくありませんが、外部アンテナ接続用の端子を装備していました。

お得な価格設定

以上見てきたように、BCLラジオとして大変よく考えられた製品に仕上がっています。しかしながら、本機が発売された1975年はBCLラジオに画期的な進歩があった年です。そう、ソニーのスカイセンサー5900が実現した「周波数直読」ですね。

スカイセンサー5900の定価は27,800円。前作のスカイセンサー5800が19,300円でしたらか大幅アップしています。しかし、周波数直読の付加価値はそのアップを許容して余りあるものでした。

パルサーはBCLラジオの世代的にはスカイセンサー5800と同じ、周波数直読以前の機種です。であれば、価格面でもその世代のラジオと同等にせざるを得なかったということかもしれません。

データ

- モデル名:RP8700

- 発売:1975年(昭和50年)

- 定価:19,700円

- サイズ:W259 x H212 x D89 (mm)

- 重量:2kg(電池含む)

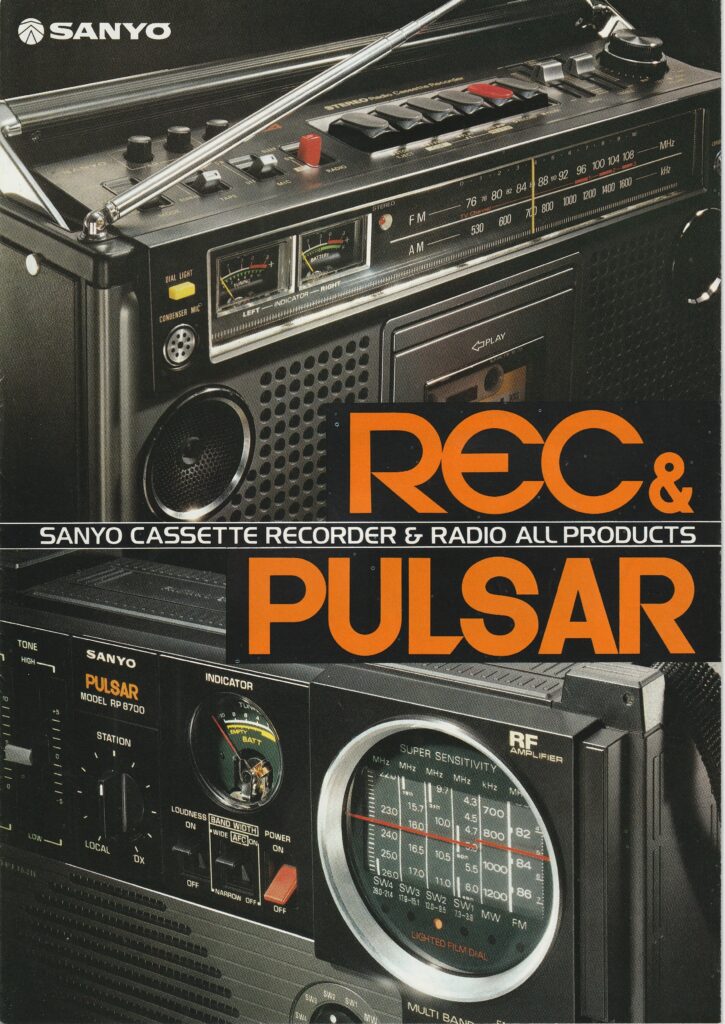

カタログより

管理人のつぶやき

このラジオ、いいですね。オークションで中古品を入手しましたが、使っていて楽しいラジオです。

受信するためにメカニカルファインチューニングを使ったり、同調後はRFゲインボリュームをいじったり選択度を切り替えたり。操作する歓びがあります。クルマでいえばオートマではなくマニュアル車を操る楽しみってやつです。

音質もなかなか良好。ラウドネススイッチ付きなのも高得点ですね。

BCLブームのさ中には見向きもしなかったラジオですが(すみません)、三洋電機さん、良いお仕事されましたね。