1970年代後半に盛り上がったBCLブーム。海外短波放送受信のための機能と性能を磨いたBCLラジオが大いに売れました。ソニーのスカイセンサーとナショナルのクーガが人気を二分しましたが、第3勢力のなかにも魅力的な名機が。東芝のトライXもそんなBCLラジオでした。

目次

東芝 RP-2000F(トライX2000)とは

日立と並んでかつては総合家電メーカーの代表格だった東芝。『サザエさん』のスポンサーを長らく務めましたから、日曜日の夕食時に流れていたテレビCMを思い出す方も多いのでは?

BCLラジオのトライX2000も、ジャンヌ・ダルクをモチーフにしたCMが印象的でした。

トライXが標ぼうしたBCL革命

ジャンヌ・ダルクは言わずもなが、15世紀のフランスがイギリスとの百年戦争に勝利するきっかけを作った救国の英雄とされる少女のことです。

「BCL革命」をぶち上げた東芝がトライX2000に期待したのは、スカイセンサーとクーガに席捲されていたBCLラジオ市場でシェアを伸ばしたい、ということだったのでしょう。

その意気やよし。ではどうやってBCL革命を起こそうとしたのか。その戦略を見ていきましょう。

革命戦略その1:周波数直読ダイヤル

強敵であるスカイセンサー5900とクーガ2200は、最大の特長として周波数直読メカを持っていました。それまでのラジオでは手探りであった放送局へのチューニングが、正確かつ簡単にできるようになったこの機能はもはやBCLラジオにとって欠かせないものに。

トライX2000も当然ながらここで後れを取るわけにはいきません。

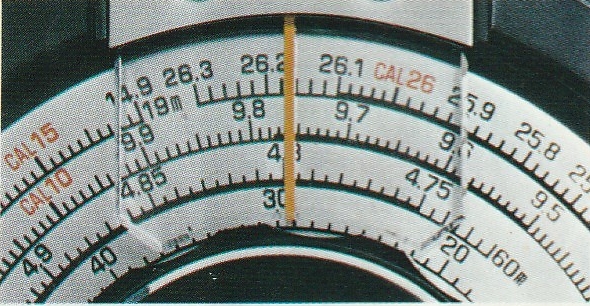

ご覧の通り、チューニングダイヤルと一緒に回転する周波数目盛り付き円盤で直読機能を実現しました。この機能はトライX2000で初めて採用されたものではなく、先駆けて販売されていたトライX1600という普及価格帯の製品に搭載されたものです。

この方式は弱点があり、高い周波数帯に行くほど直読の精度が粗くなること。低い周波数帯では目盛りの間隔が5KHzですが、高いほうでは20KHz単位になってしまいます。クーガ2200やスカイセンサー5900では周波数帯にかかわらず目盛り幅は10KHzで、その半分の5KHzが目視判別できるという精度に比べるとやや見劣りします。

クーガ2200が採用したような周波数直線型バリコンでない限り、バリコンの特性上致し方のないことです。

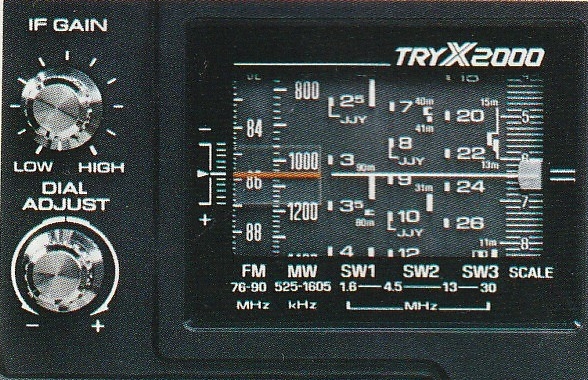

革命戦略その2:中波とFMも直読できる

スカイセンサーとクーガになかったアピールポイントとして、短波だけではなく中波とFMも直読できることがありました。

ただ、これはいささか誇大表現と言えるもので、普通のダイヤルフィルム上にやや細かく目盛りを振っただけのもの。敢えて言えば、「DIAL ADJUST」ツマミによってダイヤル指針の位置を矯正できる機能がなんとなくそれらしいです。

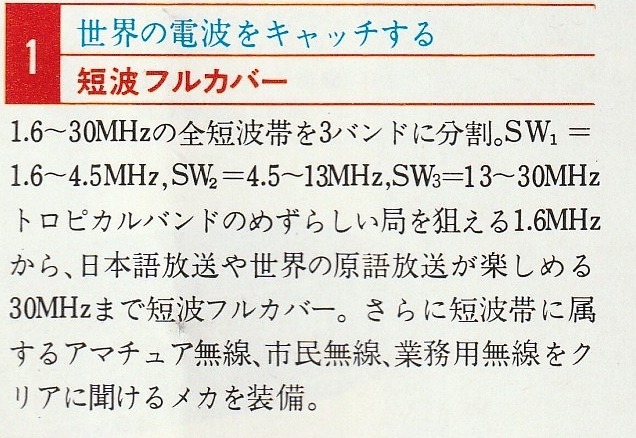

革命戦略その3:短波フルカバー

短波の周波数帯域は1.6MHzから30MHzまでですが、トライX2000はこれをフルカバーしていました。案外見逃されがちな点ですが、クーガ2200もスカイセンサー5900も短波はフルカバーしていません。実はクーガ115が短波フルカバーなのですが、クーガ2200の受信帯域は3.9MHz~28MHzということで、端っこの周波数帯がカットされていました。実用的にはそれでも十分という判断だったのでしょう。

実は3.9MHzより下の帯域は俗に「トロビカルバンド」と呼ばれ、インドネシアなど熱帯地域のローカル局が使っている周波数にあたるため、コアなBCLマニアにとっては珍局の宝庫とされていたのです。もっとも、熱帯地域のローカル局ですから日本での受信はかなり難しく、しっかりした外部アンテナや受信機に高い感度が要求されるなど、一般向けとは言えませんでした。

革命戦略その4:デュアルアクションアンテナ

実は個人的にはこれが一番の革命アイテムだったと思います。

ロッドアンテナにふたつの支点を設けることにより、アンテナのポジショニングの自由度が飛躍的に高まります。

「だから何?」という機能でもあるわけですが、本体を本棚に収めた状態でもアンテナが伸ばせるというメリットがあります。

まぁ機能的なメリットというより断然カッコよさですね。これが実は最大の革命戦略だったのではないかと。

データ

- モデル名:RP-2000F

- 発売:1976年(昭和51年)

- 定価:28,900円

- サイズ:W270 x H285 x D125 (mm)

- 重量:2.9kg(電池含む)

カタログより

管理人のつぶやき

BCL革命は成功したのか?いや、残念ながら不発だったと思います。

少なくとも、カタログを穴の開くほどチェックするようなBCLファンのお眼鏡にはかなわなかったはずです。

というのも、上述のとおりまず周波数直読精度がイマイチなこと、受信回路が「シングル・スーパー」と言って、スカイセンサー5900やクーガ2200が採用した「ダブル・スーパー」と比べて受信性能が劣ること、さらに、ダイヤル駆動方式が「糸掛け式」。バックラッシュと呼ばれる、ダイヤル操作に伴う不快な遊びが発生しやすい機構なのです。ライバルたちは「ギア式」でしたからこれも残念でした。

もっとも、ワイヤーには伸縮性のあるナイロンではなくステンレスを採用するなどバックラッシュを抑える工夫はされていましたが。

ということで、BCLラジオをスペックで選ぶなら落選しそうなラジオでした。革命には力及ばず、です。

ところが現代の目で見るとがぜん光輝いて見えるのが面白いところ。

まず例のアンテナが魅力的。そしてブラックのヘアライン入りアルミパネルにオレンジ色のレタリングが実にイカしています。

転倒時にツマミ類へのダメージを防ぐガードもアクセントとして効いています。

デザインで選べばクーガ115かトライX2000が最強だと思います。