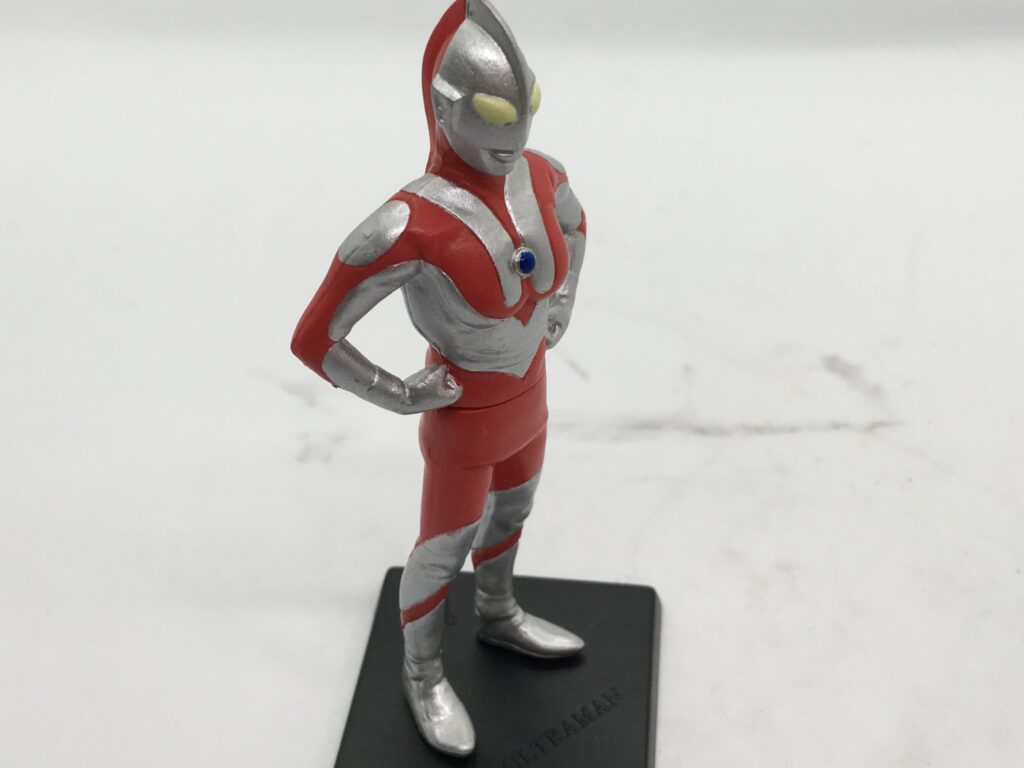

特撮もの巨大ヒーローといえばいの一番に頭にうかぶのが「ウルトラマンシリーズ」ではないでしょうか?世代を超えて語り継がれる我らがヒーローの誕生!

ウルトラマン(初代)とは

ウルトラマン誕生は1966年

テレビ番組の「ウルトラ」シリーズ第一弾は1966年1月~7月に放映された『ウルトラQ』でした。まだヒーローは登場していませんでしたが、映画館でしか見ることのできなかった怪獣やSFがお茶の間で楽しめるとあって大ヒット。オープニングのタイトル文字の現れ方も衝撃的でしたね~。

そして続編として登場したのが『ウルトラマン』。のちに「初代・ウルトラマン」と呼ばれることになるヒーローの誕生です!

初代が確立したフォーマット

「しゃべらない」「忽然とあらわれ任務を果たすとどこかえ消えていく」「3分間しか戦えない」「必殺技の飛び道具をもっている」といったウルトラマンの基本フォーマットが確立されました。

この基本フォーマット、多少のバリエーションはありながらも代々受け継がれることになりました。

3分間には意味がある

ちなみに「活動時間が3分間」というのは実は正確ではないようです。まだエネルギー満タン状態ではカラータイマーは青色ですが、消耗が進むと「黄色」に。この青から黄色に変わるまでの時間が3分だとか、黄色に変わってからが3分だとか諸説あって正確なところはよくわかりません。

そしていよいよ残り30秒のウォーニングゾーンに入ると「赤色」ピコンピコン点滅が始まる、という経過をたどります。

そもそもの3分間という設定は、撮影コストを抑えるためという台所事情に加えて、人気格闘スポーツであったボクシングのラウンド時間が3分だったから、という説が有力のようです。

偉大な初代を超えるのは難しい

ルックス的には卵型の目をした「ウルトラマン」系と、目の形がちがう「ウルトラセブン」系の2系統が軸となって派生デザインが生まれていったようです。

ウルトラマンに限らず、だいたいは練りに練られた初代のデザイン完成度が一番高く、二代目からはキープコンセプトでいくかまったく刷新するか企画者は選択を迫られ、どちらに転んでもなかなか初代を超えるデザインは出てこない、というのがよくあるパターンではないでしょうか?

これって例えばクルマなんかにも言えるんじゃないかと思っています。

こうしてみると本当によくできたデザインですね。シンプルでどこにも破綻がありません。それにひきかえ、昨今のウルトラマンはなぜあんなに装飾過多になってしまったのか…

管理人のつぶやき

なぜウルトラマンはカラータイマーが点滅する危機的状況にならないと必殺技を発動しないのか?これは子どもならずも誰しも疑問に感じたことがあるのではないでしょうか?

もちろん、のっけからスペシウム光線を怪獣に浴びせかけて爆発させてしまったら戦闘シーンが無くなってつまらない、という理由によるのでしょうが、それでは身も蓋もありません。

実は、ウルトラマンは怪獣に地球の破壊をやめさせ、元居た住処へ戻らせようとしていたんじゃないでしょうか。闘って痛い目にあわせるのは改心させるためだったと。

そして自分のエネルギーが枯渇するまで最大限の努力を尽くしても願いが叶わぬとわかったその時、地球を救う最後の手段として止む無く必殺技を発動していた。それゆえに、戦いに勝利した後のウルトラマンは決して満足していたのではなく、むしろ空しさや悲しさが胸中去来していた。変わらない表情の裏側には実はそんな心象風景があった…

そんなふうに解釈してみるのもなかなか味わい深いと思うのですが、どうでしょう?