1970年代中~後期にブームとなったBCL。多くのメーカーはBCL向けに性能と機能を強化したラジオをラインアップしましたが、ビクターはまずラジカセで参入。ラジカセといっても決して侮れない本格的なBCLマシーンでした。

目次

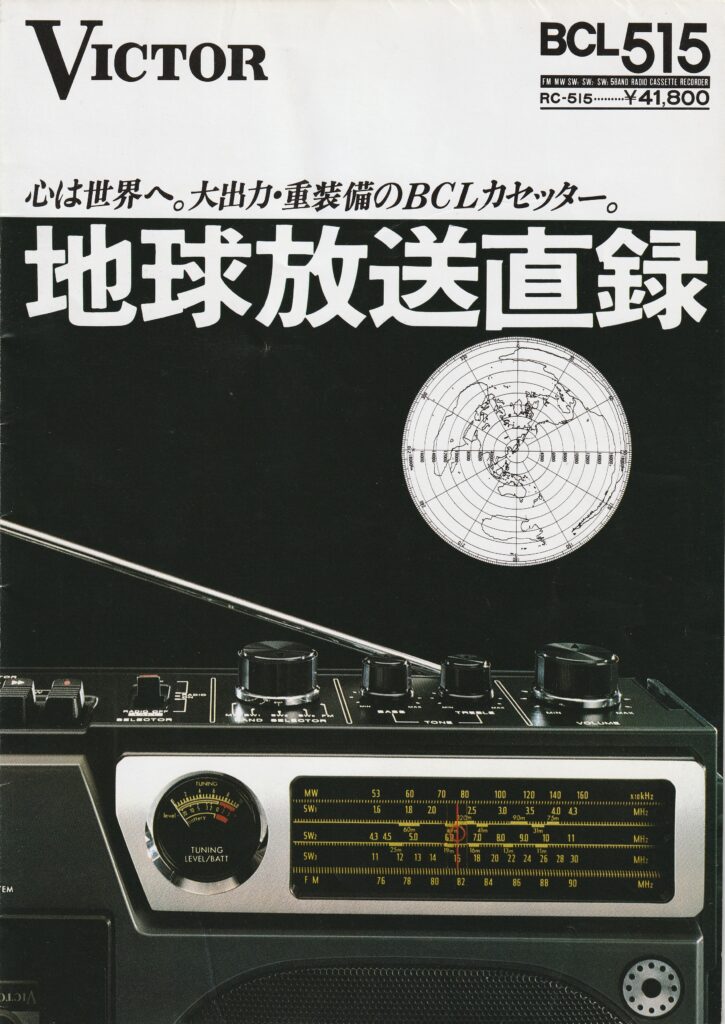

ビクター RC-515(BCL515)とは

ビクターからBCLラジオが登場したのは1977年のこと。RF-6600というモデルで、当時のBCLラジオに必須となっていた周波数直読機構をそなえた力作でした。本機はRF-6600に先立ってビクターがBCL市場に参入すべく投入されたラジカセです。

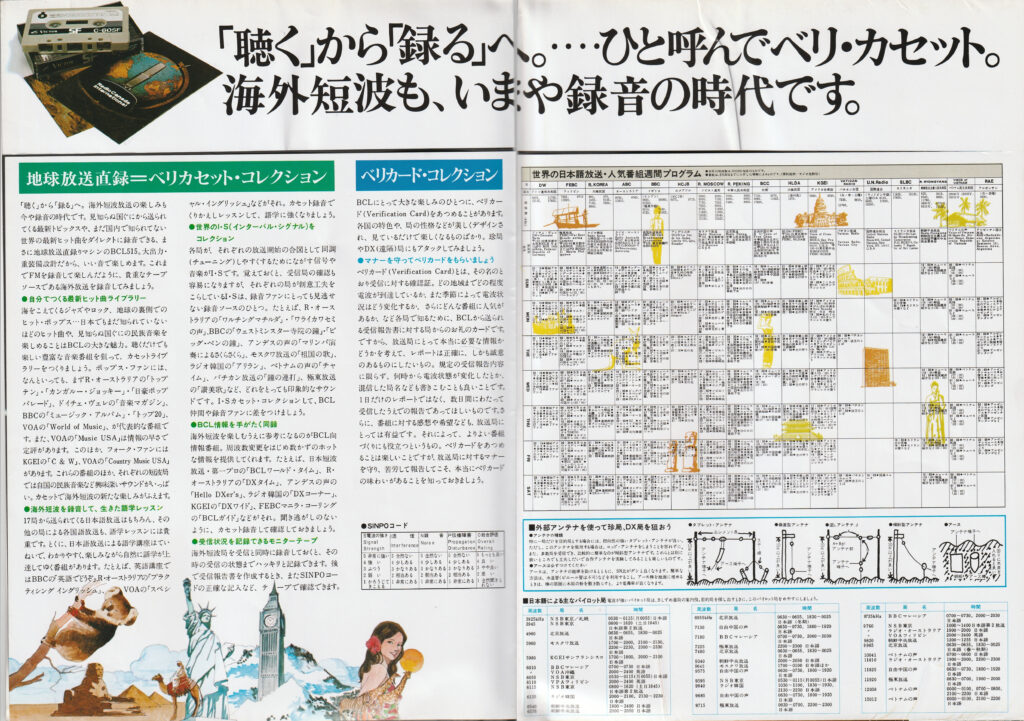

ラジカセならではのメリット

BCLの楽しみのひとつに、「ベリカードの蒐集」がありました。ベリカードとは「Verification Card」の略称で、放送を確かに受信したことの証明として放送局がリスナーに発行してくれるものです。

ベリカードを発行してもらうためには、放送局に対して受信報告書を送付する必要があります。報告書には受信した年月日、時間帯、放送されていた番組の内容、受信状態などを記入することになっており、特に番組の内容を書くにはラジカセで録音しておくことが大いに役立つわけです。

ラジカセのメリットは受信報告書作成のためだけでなく、レアな放送局を受信した証拠としてBCL仲間に自慢できるという面もありました。

短波フルカバーの5バンド設計

短波の周波数帯機である1.6MHz~30MHzをフルカバーするため短波に3バンド、MWとFMあわせて5バンド構成となっています。

本機のメインフィーチャーだけあってチューニングスケールの中央は短波3バンドが占有し、MWとFMはわき役であるかのごとく上下端に配置されています。

正確なチューニングをアシスト

スケールには細かい間隔で目盛りがふられ、周波数直読機ではないものの選曲の目安になるよう配慮されています。

ダイヤル機構は一般的な糸掛け式ながら、正確な同調を妨げるバックラッシュを防ぐため、伸縮しにくいケブラー繊維のケーブルを採用しています。

さらに、正確な同調をアシストしてくれるファインチューニングダイヤルを装備しています。

高性能をささえるパーツと回路

ダイヤル精度を高めるため、新開発のバリコンを採用。このバリコンは感度と選択度の向上にも寄与しています。

世界中の電波がひしめき合う短波帯では、狙った放送局が隣接局に邪魔されないように高い選択度が受信機に求められます。本機ではIF段にAM/FMそれぞれの専用セラミックフィルターを採用し、選択度を向上させています。

また、バッテリーの電圧低下の影響を抑え安定した動作を支えるレギュレーター回路を搭載。ラジオの感度低下を防ぐとともに、テープ録音時のバイアス安定化によって歪みの少ない録音にも寄与します。

カセット部も機能充実

ラジカセとしての基本機能もしっかりと押さえています。

高性能なクロームテープが使用できるテープセレクター付き。

外部マイクとのミキシングが楽しめるミキシングボリュームを搭載。

カセットホルダーにはエア・ダンプ機構を採用し、スムーズで高級感のある動作を実現しました。

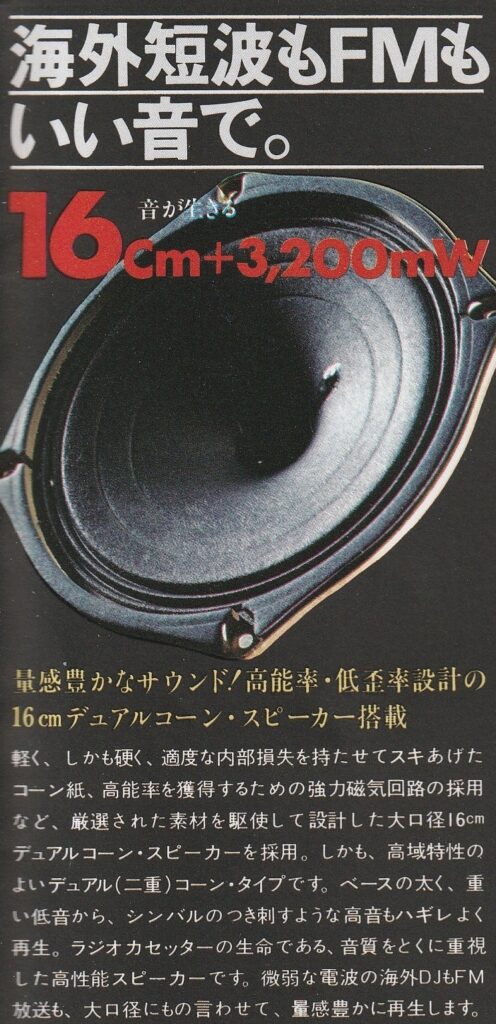

音質へのこだわり

オーディオの名門でもあるビクターですから、音質にも抜かりはありません。

大口径16cmフルレンジスピーカーは周波数特性に優れたデュアルコーンを採用。出力は3.2Wと迫力あるサウンドが楽しめます。

データ

- モデル名:RC-515

- 発売:1976年(昭和51年)

- 定価:41,800円

- サイズ:W374 x H246 x D101(mm)

- 重量:4.4kg(電池含む)

カタログより

管理人のつぶやき

BCLブームにラジカセから参入したのはこのビクターとアイワでした。

両社ともラジカセには強かったのですが、ラジオはナショナルやソニーほどにはラインアップしていませんでした。

そこで、強味を活かせるBCLラジカセで活路を開こうとしたのでしょう。その作戦は決して間違っていなかったと思います。確かにBCLとラジカセは好相性と言えます。

ただ、ソニーがスカイセンサー5900で周波数直読を打ち出したのが本機登場より前の1975年ですから、一歩時代に遅れてしまった感があります。

ソニーは1976年にはスカイセンサー5900にラジカセを合体させたスカイセンサー5950という魅力的なモデルを発売しましたから、価格差があったとはいえ本機にとってはダメージだったでしょう。

ビクターが次にくり出したBCLマシンはラジカセではなくラジオでした。FR-6600という周波数直読機で、スカイセンサー5900やクーガ2200に匹敵する高性能・高機能BCLラジオ。せっかくRC-515でBCLラジカセのメリットをアピールしながらその路線は放棄。ラジカセでは高価になり過ぎるという判断だったのでしょうか?

しかしFR-6600が発売された1977年には、敵は一歩先に行ってしまいました。そう、デジタル機の登場です。ナショナルからプロシード2800という周波数デジタルカウンター搭載機が登場し、BCLラジオは第3世代へと進化したのでした。

こうしてみると、ビクターはBCL市場ではつねに後追いの展開になっていましたね。